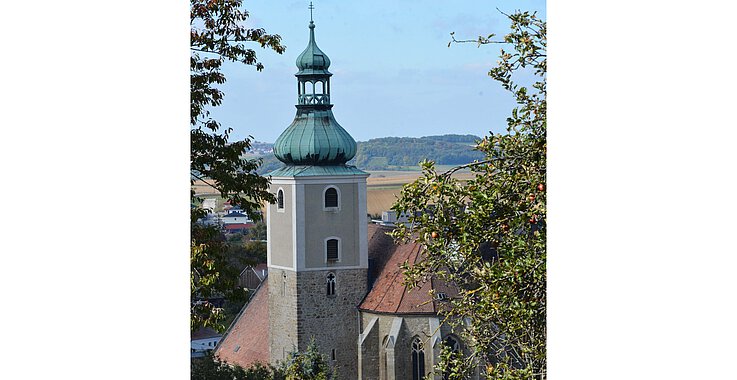

Eine Kirche, die dem Feuer trotzte

Kirchen-Entdeckungsreise – Teil 10Oft in ihrer Geschichte stand die Pfarrkirche Großrußbach in Flammen: Im Dreißigjährigen Krieg (1618–48) brach in der Kirche am 14. April 1623 beim „Karfreitagmarkt“ ein großes Feuer aus. Vom Pfarrhof und der Kirche blieb Asche. Beim zweiten Kirchenbrand (1640) wurde das Innere der Kirche zerstört, dannach wurde das alte Gewölbe durch eine Stuckaturdecke ersetzt. Der Kirchenbrand von 1947 stellte die Pfarre vor große Probleme. Schon damals zeigte sich der Zusammenhalt in der Großrußbacher Gemeinde: Mit großem Einsatz der Bevölkerung konnte die Kirche wiederhergestellt werden. 1970 konnte der Pfarrhof neu eröffnet werden. Die letzte große Kirchenrenovierung wurde 1983 abgeschlossen.

Der Hochaltar der Kirche

Bei der Geschichte der Kirche wundert es nicht, dass den Hochaltar unter anderem der Heilige Florian ziert. Der dreiachsig aus Spitzbogenarkaden aufgebaute Altar zeigt in der Mitte den Kirchenpatron, den Heiligen Valentin. Zu seiner Rechten sieht man den Heiligen der Feuerwehrleute und zu seiner Linken den Landespatron von Niederösterreich, den heiligen Leopold. Das Kreuz an der linken vorderen Säule des Kirchenschiffes stammt aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Die Schnitzwerkstatt Martiner aus Sankt Ulrich in Gröden lieferte 1908 die Altäre und die Kanzel. Die Pfarre Großrußbach dürfte in der Mitte des 11. Jahrhunderts gegründet worden sein. Die Entstehung der Pfarre ist eng mit der Geschichte der Babenbergermark verbunden. Unter Kaiser Heinrich III. wurden 1043 die Ungarn besiegt. Damit stand das Gebiet bis zur March wieder für die bayrische Besiedlung offen. Die sogenannte Ungarnmark wurde bald der Mark der Babenberger einverleibt. Damit wurde das Gebiet erst ab 1043 pfarrlich organisiert. Die älteste urkundliche Erwähnung von Großrußbach findet sich im „Greifensteiner Zehentvertrag“ aus dem Jahr 1135. Das Dokument wird im Stiftarchiv von Klosterneuburg aufbewahrt.

Die Pfarre und ihre Kirche unter Maria Theresia

In der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts wurde die Kirche neu gebaut. Der romanische Bau begann einzubrechen. An seine Stelle trat eine vergrößerte gotische Kirche. 1560 wurden die 13 Filialpfarren im Osten ausgegliedert und die Pfarre Großrußbach auf das heutige Gebiet verkleinert. 1750 wurde das Gut Großrußbach von Kaiserin Maria Theresia dem Theresianum in Wien einverleibt. Dieses verkaufte das Gebäude 1897 an Hofrat Lothar Pfisterer von Auhof. „Kurz vor seinem Tod vermachte Pfisterer das Schloss mit allem Besitz dem Erzbistum Wien. Dieses eröffnete 1953 das Bildungshaus Großrußbach. Der Pfarre blieb der Teil im Nordosten als Pfarrhof.

Pongo: „In Großrußbach halten die Menschen zusammen“

Die Filialorte der Pfarre, Wetzleinsdorf, Kleinebersdorf, Hornsburg, Hipples und Ritzendorf, pflegen jeweils eine Dorfkapelle. In der Kapelle im Schloss Großrußbach gibt es wöchentlich eine Heilige Messe und jeden Samstagmorgen die Laudes. Pfarrvikar Albert Pongo schätzt an seiner Pfarre nicht nur die reiche Geschichte und Architektur sowie die vielen Angebote christlicher Vereine, sondern auch die starke Gemeinschaft: „Der neu gestaltete Schlossbergplatz vor der Kirche ist ein Symbol für Zusammenhalt. Die Pflasterung in Netzform erinnert an das Netz des Petrus, ein schönes Bild für Gemeinschaft und Geborgenheit.“

Was Pfarrvikar Pongo besonders an der Pfarrkirche Großrußbach gefällt, ist die „spirituelle Atmosphäre“, die er als „warm, ruhig und hoffnungsvoll“ beschreibt. Der Pfarrvikar freut sich, am Land arbeiten zu können, denn hier spüre man die Gemeinschaft besonders stark. „In Großrußbach halten die Menschen zusammen – mit Herz und Hingabe“, so Pongo. Der liebevolle Umgang in der Pfarrgemeinde sei auch im Alltag spürbar, erzählt Pfarrvikar Pongo: „Viele engagieren sich ehrenamtlich in der Kirche und bringen ihre Talente und Zeit ein. Jede und jeder leistet einen wertvollen Beitrag zum Leben in der Pfarrgemeinde.“

Zur Person

Albert Pongo ist Pfarrvikar der Pfarre Großrußbach.