„Josef Grünwidl spielt Orgel, ich bringe die Texte“

Evangelische Bischöfin

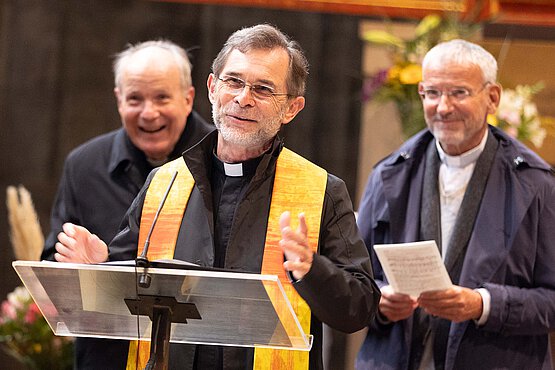

Bei der Feier im Wiener Museumsquartier am 8. November sprachen auch der designierte Wiener Erzbischof Josef Grünwidl und der Linzer Bischof Manfred Scheuer, er ist in der Bischofskonferenz für Ökumene zuständig, ein Segensgebet für die neue evangelische Bischöfin.

Akademische Wege einer Bischöfin

Cornelia Richter (55) wuchs in Bad Goisern auf, ihr Vater war Pfarrer, ihre Mutter Organistin. Theologie studierte sie in Wien und München, es folgten Aufgaben an theologischen Fakultäten in Wien, Marburg, Kopenhagen, Hermannsburg, Zürich und Gießen.

2011 wurde sie auf Lehrstühle für Systematische Theologie und Ethik in Gießen und Kiel berufen. 2012 wurde Richter Professorin für Systematische Theologie in Bonn, seit 2020 hatte sie die Professur für Dogmatik und Religionsphilosophie inne. Seit 2024 lehrte sie auch an der University of Saint Andrews.

Bischöfin Cornelia Richter im Interview

Frau Bischöfin, Sie haben viele Jahre als Theologieprofessorin in Deutschland gelebt. Wie kommt es, dass Ihr Farbton in der Aussprache so österreichisch geblieben ist?

CORNELIA RICHTER: Ich bin in Bad Goisern aufgewachsen. Wenn ich dort bin, rede ich Goiserisch – wia oiwei! Später habe ich aber auch 20 Jahre lang in Wien gelebt.

Fällt Ihnen der Abschied von der Universität schwer?

Es war ein Ringen. Wissenschaft macht man mit Leib und Seele, das hat viel mit Leidenschaft für das Fach zu tun. In den letzten Wochen habe ich in Bonn intensiv Abschied genommen. Dabei ist mir noch einmal bewusst geworden, wie großartig die Arbeit an der Uni ist.

Der Prozess war schmerzhaft, aber dann habe ich die Tränen in Bonn gelassen und mir beim Herfahren gedacht: Es ist wirklich schön, nach Wien zu kommen! Ich freue mich sehr auf die Arbeit in Wien und in Österreich.

„Wissenschaft macht man mit Leib und Seele ...“

Cornelia Richter

Fast gleichzeitig mit Ihnen wurde Josef Grünwidl neuer Erzbischof von Wien. Er ist ausgebildeter Konzertorganist, und ich habe gelesen, dass auch Sie Orgel spielen können?

Im Vergleich zu Josef Grünwidl kann ich es nicht, auch wenn ich das Orgeln von meiner Mutter gelernt habe. Was uns aber anscheinend verbindet, ist die Liebe zur Orgel. Es wäre supercool, wenn wir einmal eine ökumenische Feier oder ein Event machen könnten, bei dem Erzbischof Grünwidl die Orgel spielt, Bach und sonst was, und ich würde die Texte dazu bringen. Das wäre eine wunderbare Sache. Ich kenne ihn noch nicht persönlich, aber das, was ich gehört und gelesen habe, hat mich sehr angesprochen, und ich freue mich darauf, ihn kennenzulernen.

Wieso sind Sie gerne evangelisch?

Zunächst ist es schlicht so, dass wir die Konfession haben, in die wir hineingeboren wurden. Wäre ich in eine katholische Familie geboren worden, wäre ich vielleicht auch gerne katholisch. Aber je länger ich Dogmatikprofessorin bin, umso genauer weiß ich, warum ich gerne evangelisch bin.

Die biblischen Texte haben, wie auch jeder einzelne Satz der Dogmatik, eine Lebensgeschichte. Als Professorin erzählte ich die Lebensgeschichte der Dogmatik und ich kann sehr genau sagen, in welchem Zusammenhang die einzelnen Sätze formuliert wurden.

Der evangelische Theologe Friedrich Schleiermacher hat Anfang des 19. Jahrhunderts eine Theologie entwickelt, wonach man sich zu jedem Satz ein eigenes Urteil bilden muss. Das bedeutet auch, dass sich die Sätze weiterentwickeln. Daher tue ich mir schwer mit einem Lehramt, das diesen Prozess geschlossener hält.

Welches Gottesbild prägt Ihren Glauben und Ihre Theologie?

Ich glaube, dass verschiedene Gottesbilder, die einander auf den ersten Blick widersprechen, gleichzeitig wahr sein können. Man kann in einem Moment vom liebenden Gottesbild geprägt sein, voller Zuversicht und Vertrauen.

In einer anderen Situation kann es sein, dass derselbe Gott ein – mit Martin Luther gesprochen – „abwesender Gott“ ist, den man nicht sieht oder an dem man zu zerbrechen droht.

Man dachte lang, dass sich Gottesbilder ausschließen müssen, weil sie einander logisch widersprechen. Wenn man aber die Bibel liest, merkt man, dass verschiedene Gottesbilder einander dort nicht ausschließen. In den Bibeltexten stehen vieldeutige Bilder für Gott nebeneinander, mit ihrem jeweiligen Eigenrecht. Und wenn das in biblischen Texten möglich ist, warum sollte es nicht im eigenen Leben möglich sein?

„Persönlich kann ich sagen, dass Gott der letzte Sinngrund von allem ist.“

Cornelia Richter

Das klingt wie Quantenphysik ...

Ja, es hat Ähnlichkeiten. Wie auch die verschiedenen Zeitvorstellungen in der Relativitätstheorie. Es ist eine Erkenntnis, die sich mit den uralten biblischen Texten gut verbinden lässt.

Persönlich kann ich sagen, dass Gott der letzte Sinngrund von allem ist. Und dass ich mir eine Art Kinderglauben bewahrt habe. An einem schönen Sommertag oder auch in einem heftigen Gewitter kann ich sagen: Ist das nicht großartig! Dafür kann man dankbar sein.

Und wenn Menschen bei Begräbnissen fragen, ob die verstorbene Person jetzt bei Gott ist, kann ich aus vollem Herzen Ja sagen.

In der Ökumene erleben wir seit einigen Jahren eine Art Stillstand. Hängt das damit zusammen, dass nicht klar ist, was am Ende der ökumenischen Bestrebungen stehen soll?

Von unserer Seite ist es klar. Wir erwarten, dass die katholische Kirche uns vollumfänglich als Kirche anerkennt. Davon werde ich als Bischöfin auch nicht einen Millimeter abrücken.

Wie kommt es, dass Sie im Wiener Museumsquartier in Ihr Amt eingeführt wurden und nicht in einer Kirche?

Zunächst: Unsere Kirchen sind keine geweihten Räume. Die Mauern sind nicht heilig, sondern die Gemeinschaft heiligt den Raum. Das heißt, wir können überall Gottesdienst feiern.

In Wien-Gumpendorf hätten wir zwar eine riesige Kirche, aber es wäre schwierig gewesen, dort eine Agape mit tausend Gästen zu halten. Das Museumsquartier als Ort deckt sich mit meinem Amtsverständnis.

Wir müssen zurückkehren zu dem ursprünglichen Prinzip, das in den Evangelien erzählt wird. Jesus war nicht an die Synagoge gebunden, sondern ist durch Dörfer und Städte und an den See spaziert. Er ist in unterschiedliche gesellschaftliche Situationen gegangen, auch in damals kritische, wie unter Aussätzige, Sünder, Zöllner. Das war ungewöhnlich, weil er gegen religiös und gesellschaftlich normiertes Verhalten verstoßen hat.

Das müssen wir als Kirchen wieder lernen. Das Museumsquartier ist ein Kultur- und Kunstraum, ein Kreativraum. Ich finde es schön, dass es diese Location geworden ist.

Haben Sie einen bischöflichen Wahlspruch? Fürchte dich nicht ... Ich habe dich bei meinem Namen gerufen, du bist mein! Die Zusage aus Jesaja 43,1 ist ein Lebens- text von mir. Fürchte dich nicht. Es ist einer der häufigsten Sätze in der Bibel. Wir dürfen uns fürchten, müssen es aber nicht.

Ist das ein persönlicher Wahlspruch oder ein offizieller Bischofsspruch? Ich weiß es noch nicht, gibt es einen offiziellen bischöflichen Wahlspruch bei uns? Ich finde das eine hervorragende Idee. Das könnten wir einführen.

Welche spirituellen Rituale geben Ihnen persönlich Kraft?

Das Gottesdienstvorbereiten! Für jeden evangelischen Gottesdienst wird jedes Gebet neu geschrieben, bis auf das Vaterunser. Wenn Pfarrerinnen und Pfarrer ihren Job ordentlich machen, schreiben sie also jeden Sonntag jeden Text neu. Das dauert auch für Vollprofis acht Stunden, wenn man es gut macht. Das ist wirklich ein Aufwand.

Ich war neben meiner Professur in Bonn auch Predigerin in der Bonner Schlosskirche, also Universitätskirche. Vor dem Gottesdienst habe ich mich oft gefragt, warum ich mir das antue. Aber kaum habe ich geschaut, welcher Predigttext an der Reihe ist, hat es mich gepackt, und ich war drinnen im Geschehen.

Die Arbeit an der liturgischen Formulierung gibt mir Kraft. Gottesdienst zu feiern auch. Und sonst: das Abendgebet. Am Abend alles nach oben abzugeben. Außerdem achtsam zu sein auf das, was jetzt gerade dran ist. Dass man sich das bewusst macht, es gut macht und Danke dafür sagt oder Danke fühlt.

250.000 Gläubige

In Österreich leben rund 250.000 evangelische Christinnen und Christen in sieben Superintendenturen (Diözesen): Etwa 237.000 sind Mitglieder der Evangelischen Kirche A.B. (Augsburger Bekenntnis, lutherisch), etwa 11.000 bekennen sich zur Evangelischen Kirche H.B. (Helvetisches Bekenntnis, reformiert) und etwa 1.500 sind Angehörige der evangelisch-methodistischen Kirche. Diese drei Konfessionen praktizieren und leben Kirchengemeinschaft.

Bischöfin Cornelia Richter zum Nachhören

Was die evangelische Bischöfin Cornelia Richter zu den großen Themen des Evangelischseins zu sagen hat, hören Sie in der Serie „Perspektiven“ im Podcast auf ▶ radioklassik.at