Hannah Arendt: Wege aus dem Totalitarismus

Philosophie

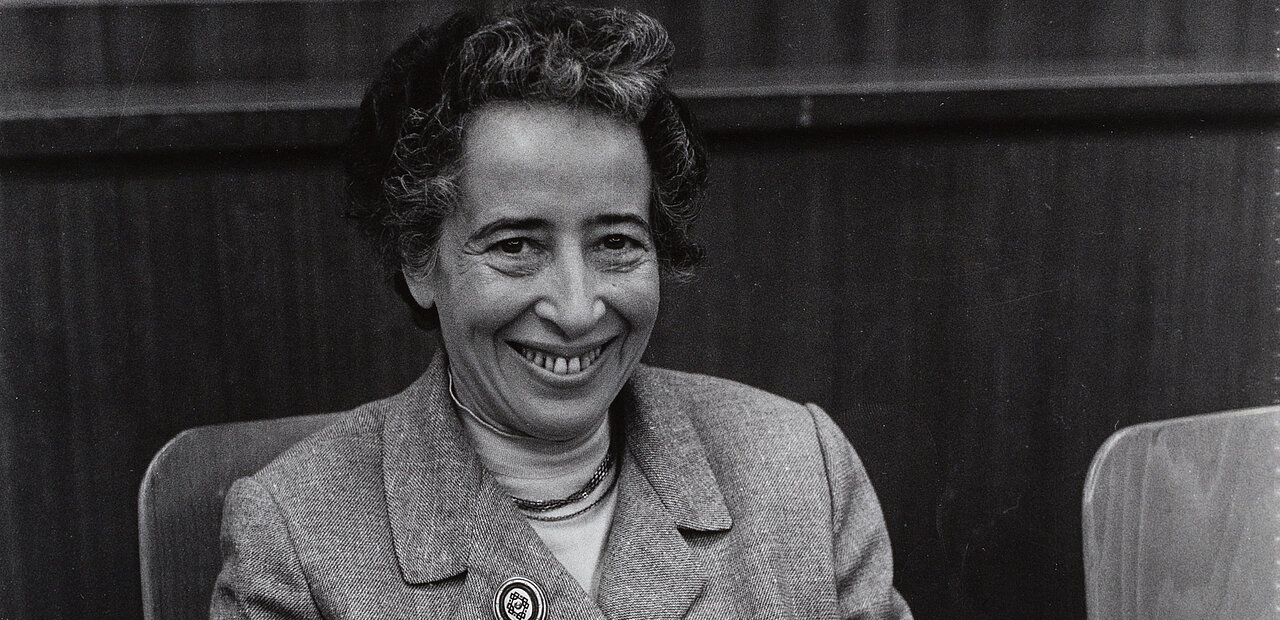

Hannah Arendt (1906 geboren in Hannover, 1975 gestorben in New York) beobachtete im Jahr 1961 den Eichmann-Prozess in Israel und schrieb ihre Gedanken darüber in einem Buch mit dem Titel „Eichmann in Jerusalem: Ein Bericht von der Banalität des Bösen“ nieder. Ihre Analysen über die Ursprünge des Totalitarismus liefern noch heute wichtige Einsichten dazu, wie sich dieser etablieren konnte. Ein Interview mit Michael Hackl von der Universität Wien, der bei den Theologischen Kursen über „Hannah Arendts Ausweg aus dem Totalitarismus“ spricht.

Hannah Arendt über den Totalitarismus

Was ist Hannah Arendts Definition von Totalitarismus?

MICHAEL HACKL: Der Totalitarismus ist für Arendt ein System der totalen Herrschaft, in welchem die „Macht“ der Menschen bedeutungslos ist. Totalitäre Macht ist „gesetzlos“, weil sie das positive Recht ignoriert; an dessen Stelle tritt nach Arendt das „Gesetz der Geschichte“ oder das „Recht der Natur.“ Darauf beruft sich die totalitäre Macht als Quelle ihrer Legalität. In ihrer Deutung blickt Arendt zum einen auf den Glauben der Bolschewisten an die Geschichte als Ort der Vollendung der menschlichen Gesellschaft und zum anderen auf den Glauben des Nazi-Regimes an die Rassengesetze und daran, dass mit dem alleinigen Hervortreten des Menschen die Naturentwicklung noch nicht zu Ende sei. Diese Prozesse von Natur und Geschichte äußern sich politisch als Zwang und „können nur durch Zwingen realisiert werden“. Es geht also darum, dass die politische Gestaltung nicht Ausdruck menschlicher Macht ist, vielmehr wird die Pluralität der Menschen ignoriert, an deren Stelle treten das Gesetz der Geschichte und das Gesetz der Natur.

Kritik an Hannah Arendt

Besonders kritisiert wurde Hannah Arendt für den Begriff der „Banalität des Bösen“ im Zusammenhang mit ihrem Buch über den Eichmann-Prozess. Der deutsche Schriftsteller und Publizist Rafael Seligmann zitiert in seinem Buch „Keine Schonzeit für Juden“ den Kommandeur von Auschwitz, Rudolf Höß, der sagt: „Eichmann trat besessen für die Vernichtung aller Juden ein. Ohne Erbarmen.“ Hat Arendt Eichmanns Taten mit ihrem Begriff banalisiert?

Arendt lässt die Dimensionen der Verbrechen Eichmanns nicht außer Acht; sie versteht ihn jedoch als jemanden, der sich nicht außerhalb der bestehenden staatlichen Ordnung stellt, sondern vielmehr „im Auftrag“ des Staates handelte. Dabei ignorierte sie, wie ihr früherer Studienkollege Hans Jonas festhielt, dass Eichmann dieses Werk eigenständig „zu Ende führen“ wollte. Ebenfalls nicht leicht zu ertragen ist Arendts Deutung, dass die „Banalität des Bösen“ in der bloßen Gedankenlosigkeit wurzelt. Der böse Mensch ist für Arendt der, „der nicht urteilt, den Unterschied nicht kennt, zu allem fähig ist“, weswegen für sie das Böse das Resultat mangelnder Urteilskraft ist. Damit scheinen die Taten Eichmanns Resultat bloßer „Gedankenlosigkeit“ zu sein – ob derlei Taten mit dem bloßen Mangel der Fähigkeit, „innezuhalten und nachzudenken“, erklärt werden können, ist fraglich. Es scheint verharmlosend.

„Die Pluralität des Menschseins ist das, was in der totalen Herrschaft verloren geht.“

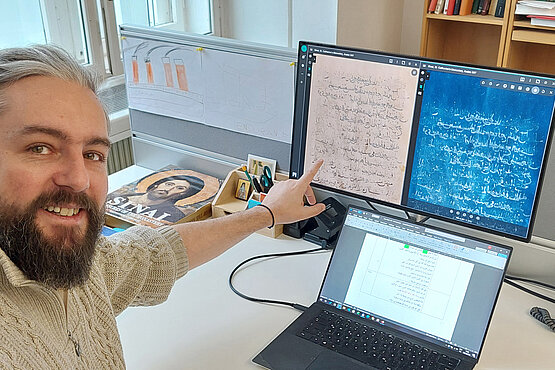

Michael Hackl

Die Pluralität des Menschseins

Was können wir heute noch von Arendts Philosophie mitnehmen?

Der vielleicht wichtigste Punkt, den Arendt – in „Vita activa“ und anderen Schriften – behandelt, ist die Bedeutung der menschlichen Pluralität. Sie spricht davon, dass in totalitären Verhältnissen nicht mehr von „‚den‘ Russen oder ‚den‘ Franzosen“ gesprochen wird; es wird erzählt, was „‚der‘ Russe will oder ‚der‘ Franzose“ sei. Mit diesem sprachlichen Wandel wird auch die Freiheit beziehungsweise die Pluralität des Menschen „vernichtet“ – es scheint, als gäbe es den Menschen nicht mehr im Plural, sondern nur noch im Singular. Doch es gilt anzuerkennen, dass eben kein Mensch dem anderen gleicht. Diese Pluralität des Menschseins ist das, was in der totalen Herrschaft verloren geht, in einer freiheitlichen Gesellschaft jedoch niemals verloren gehen darf.

Zur Person:

Michael Hackl unterrichtet am Institut für Systematische Theologie und Religionswissenschaft an der Universität Wien.

Termintipp:

Dr. Michael Hackl (Evangelisch-Theologische Fakultät der Universität Wien) spricht am 26. November bei den „Theologischen Kursen“ in Wien von 16:00 bis 17:30 Uhr zum Thema: „Die Möglichkeit des „Neu-Anfangs“. Hannah Arendts Ausweg aus dem Totalitarismus“.

▶ theologischekurse.at