Das vererbte Trauma

Jüdische FamiliengeschichteDas Trauma ihrer Familie endet nicht in Auschwitz, sondern schreibt sich bis in ihr eigenes Leben im Israel des Jahres 2025 fort. Eine Geschichte über jüdische Identität, die Notwendigkeit des Erinnerns und den Versuch, in einer Gesellschaft, die „Nie wieder“ sagt, einen Platz zu finden.

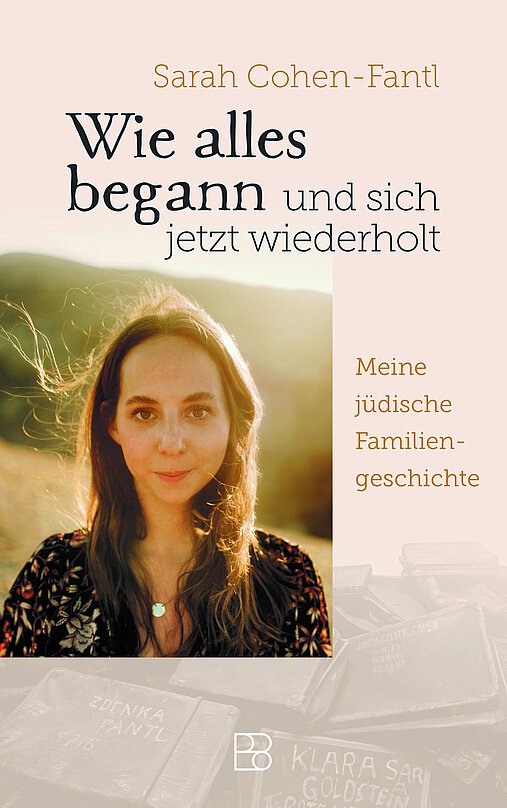

Ausgangspunkt der Geschichte von Sarah Cohen-Fantl ist der Moment, als sie in Auschwitz einen Koffer mit dem Namen ihrer Urgroßmutter entdeckt – vermeintlich. Das löst eine tiefe Identitätskrise aus: Sarah Cohen- Fantl konvertiert zum Judentum und immigriert nach Israel. Ihr jetzt vorgestelltes Buch „Wie alles begann und sich jetzt wiederholt“ ist eine generationsübergreifende Auseinandersetzung mit Trauma, Resilienz und jüdischer Identität – von Prag über die Shoa bis ins heutige Europa und in ein Israel nach dem Massaker des 7. Oktobers 2023.

Trauma: Israel seit dem 7. Oktober 2023

Frau Cohen-Fantl, was hat sich für Sie in Israel seit dem 7. Oktober 2023 verändert?

Das Land war wie ausgewechselt. Es herrschte eine ungewohnte Ruhe. Die Menschen hielten eng zusammen, obwohl es zuvor erhebliche politische Spannungen gab. Cafés und Restaurants waren leer – etwas, das in Israel selbst nach Terroranschlägen ungewöhnlich ist, denn normalerweise sind sie am nächsten Tag wieder voll.

Viele Soldaten wurden eingezogen. Freundinnen von mir waren plötzlich allein zu Hause mit drei oder vier Kindern und mussten trotzdem weiterarbeiten. Es war eine extrem herausfordernde Zeit. Israel kennt Kriege, aber das war ein anderer Level: So viele Zivilisten wurden brutal getötet, Kinder ermordet oder verschleppt. Dieses Gefühl der Unsicherheit begleitet mich bis heute. Ich habe meine Kinder so weit wie möglich vom Krieg ferngehalten. Aber an dem Tag, als Geiseln zurückkehrten, habe ich ihnen gesagt: „Die Menschen, die wir vermisst haben, kommen nach Hause. Heute feiern wir das.“ Das war ein schöner Moment.

Chancen für Frieden

Politisch wird immer wieder über eine Zwei-Staaten-Lösung diskutiert. Wie sehen Sie die Chancen für Frieden?

Die Mehrheit in Israel wünscht sich Frieden und hofft darauf. Aber jetzt ist der falsche Zeitpunkt, darüber zu sprechen. Für eine Zwei-Staaten-Lösung braucht es Vertrauen – und das fehlt. Israel hat mehrfach Angebote gemacht, die von palästinensischer Seite abgelehnt wurden.

Israel ist offen für Dialog und Frieden, aber die palästinensische Seite muss Verantwortung übernehmen. Wer einen eigenen Staat will, muss zeigen, dass er verantwortungsvoll damit umgehen kann. Ich lehne eine Lösung ab, bei der ein Staat entsteht, der keine Juden oder Christen akzeptiert, Frauenrechte missachtet und keine Meinungsfreiheit zulässt. Ich wünsche mir, dass Palästinenser friedlich und selbstbestimmt leben können – aber in einem offenen und toleranten Staat.

„Das Land war wie ausgewechselt.Es herrschte eine ungewohnte Ruhe."

Vermittlung als christliche Minderheit

Kardinal Pizzaballa, der lateinische Patriarch von Jerusalem, hat angeboten, als christliche Minderheit zu vermitteln. Ist das sinnvoll?

Ja, jede Minderheit sollte einbezogen werden. Wir wollen alle zusammen dort leben. Ich kenne christliche Palästinenser, die Israel lieben und keinesfalls in einem Staat Palästina leben möchten. Manche werden sogar von muslimischen Palästinensern vertrieben. Deshalb können Christen eine wichtige Rolle in der Verständigung spielen.

Trauma und Cohen-Fantls jüdische Identität

Kommen wir zu Ihrer persönlichen Geschichte, die Sie in Ihrem Buch erzählen. Wie haben Sie eigentlich Ihre jüdische Identität entdeckt?

Meine väterliche Seite ist jüdisch, aber ich bin nicht halachisch-jüdisch geboren. Mutter war gläubige Christin. Ich war sechs Jahre alt, als ich von der Shoah erfahren habe und auch davon erfahren habe, dass wir Juden sind, dass man uns deswegen umgebracht hat. Dadurch wird man – glaube ich – vielleicht ein bisschen schneller erwachsen.

Ich wuchs mit Chanukka und Weihnachten auf und nannte mich lange „Halbjüdin“, bis ich erkannte, dass das ein furchtbarer Nazi-Begriff ist.

Mein Großvater Thomas verlor in Auschwitz seinen Glauben an Gott. Nach dem Tod meiner Mutter (2013) reiste ich nach Auschwitz. Ich wollte mir anschauen, wo meine Familie war. Und dann habe ich diesen Koffer entdeckt und das hat mich doch komplett ins Wanken gebracht. Und da meine Mutter nicht mehr am Leben war, habe ich meinen Übertritt vollzogen, ohne dass ich ihr damit wehtue und bin mit der Entscheidung wahnsinnig glücklich.

Wie kam es dazu, dass Sie nun alles aufgeschrieben haben?

Das hat sich tatsächlich zufällig ergeben nach dem Besuch in Auschwitz, dass ich erst mal einen Zeitungsartikel darüber geschrieben habe. Der ist auf sehr große Resonanz gestoßen ist. Und ich glaube, das lag daran, dass, obwohl es sehr, wichtig ist, dass Shoah-Überlebende ihre Geschichten erzählen, es auch interssant ist aus der dritten und vierten Generation zu hören, wie sich dieses Familientrauma weiter vererbt. Und daraufhin ist diese Geschichte entstanden. Ich spanne darin den Bogen von Prag über Deutschland bis hin nach Israel

Trauma und Geschichten der Familie

Erzählen Sie uns von Ihrer Familie.

Meine Urgroßmutter Zdenka war eine fortschrittliche Frau, eine frühe Feministin mit eigenem Modegeschäft. Sie war nicht warmherzig. Aber sie ist trotzdem eine sehr liebende Mutter, die viel für ihre Kinder tut, die aber nicht unbedingt immer weiß, wie man das zum Ausdruck bringt. Mein Großvater Thomas und seine Schwester Helga hatten als Kinder ein gutes Leben in Prag, bis sie durch mehrere Konzentrationslager mussten.

Bei den Todesmärschen verloren sie ihre Familie und begannen bei Null. Mein Urgroßvater wurde am Tag der Befreiung erschossen. Großvater ging in die Tschechoslowakei. Dann kam der Kommunismus, da waren sie wieder nur die Juden. So sind sie nach Deutschland gekommen. Das war sehr kompliziert, ins Täterland zu emigrieren. Aber es war eben ihre zweite Fremdsprache. Helga blieb in England, eine kluge, starke Frau, die ich sehr vermisse. Ihre Geschichten prägen mich bis heute.

„Mein Ziel ist Frieden für alle Menschen im Nahen Osten, egal ob sie in die Moschee, Kirche, Synagoge gehen oder nicht an Gott glauben."

„Du musst erinnern.“

Welche Verantwortung tragen Sie als Bewahrerin dieser Geschichte?

Sie ist immens. Meine Großtante Helga sagte: „Du musst erinnern.“ Damit ist meine Generation gemeint, denn wir sind die letzte Generation, die Holocaust-Überlebende in der Familie noch persönlich erlebt hat.. Meine Kinder werden kaum noch Zeitzeugen erleben. Deshalb erzähle ich ihre Geschichten – und kämpfe dafür, dass ihre Enkel heute frei und sicher leben.

Antisemitismus nimmt zu. Juden werden in Zügen angegriffen, weil sie einen Davidstern tragen. Ich selbst wurde im Internet zur „Jagd“ ausgeschrieben. Sicherheit gibt es nicht. Deshalb wünsche ich mir eine laute Mehrheitsgesellschaft, die Solidarität zeigt – nicht 1.000 Menschen auf der Straße, sondern 100.000 bei Demonstrationen. Warum stehen die Tausenden, die "We remember" in sozialen Medien posten, nicht am Ende mit uns auf der Straße? Und ich weiß, dass es wichtig ist, dass ich heute auch über das erzähle, was uns passiert in Israel und was den Juden und Jüdinnen auch heute in der Welt passiert

"Aufgeben bedeutet sterben – für Israel und das jüdische Volk."

Sie wirken sehr kämpferisch. Ist Aufgeben für Sie eine Option?

Nein. Aufgeben bedeutet sterben – für Israel und das jüdische Volk. Für meine Kinder werde ich immer kämpfen. Ich berichte kritisch über die israelische Regierung, aber mein Ziel ist Frieden für alle Menschen im Nahen Osten, egal ob sie in die Moschee, Kirche, Synagoge gehen oder nicht an Gott glauben. Also zu viele Menschen schauen gerade dabei zu, wie sich Geschichte wiederholt und schaffen es dennoch nicht, sich lautstark zu erheben, sich einzusetzen und etwas zu verändern. Und das müssen wir daraus lernen.

Was möchten Sie Ihren Kindern mitgeben?

Ich möchte, dass sie selbstbewusst jüdisch sind, selbstverständlich ihre Religion leben, Schabbat halten, Feiertage feiern. Sie sollen frei entscheiden, aber ich hoffe, dass sie heiraten und jüdische Kinder bekommen werden.

Zur Person

Sarah Cohen-Fantl geboren 1987 in Hamburg, ist die Enkelin des tschechischen Regiesseurs Thomas Fantl, Tochter von Filmproduzent Jan Fantl und Schauspielerin Hildegard Krekel. Sie arbeitet als Journalistin und Kriegsreporterin und lebt mit ihrer Familie in Israel.

Buchtipp

Sarah Cohen-Fantl: Wie alles begann und sich jetzt wiederholt. Meine jüdische Familiengeschichte, Bonifatius Verlag,

224 Seiten, ISBN 978-3-98790-100-3 , EUR 26,50.