Pius X. - Seelsorger, kein Diplomat

Bedeutende Päpste - Folge 6

Am 2. August 1903 geschah Denkwürdiges im Vatikan: Beim Konklave nach dem Tod von Papst Leo XIII. erhielt der franzosenfreundliche Kardinal Mariano Rampolla mehr und mehr Stimmen. Noch während die Kardinäle ihre Stimmzettel zum dritten Wahlgang schrieben, „erhob sich der Fürstbischof von Krakau, Kardinal Kniaz de Kozielsko Puzyna, und sprach im Namen seiner Apostolischen Majestät des Kaisers Franz Joseph von Österreich die Exklusive gegen Rampolla aus“, schreiben die renommierten Kirchenhistoriker Franz Xaver Seppelt und Georg Schwaiger in ihrer „Geschichte der Päpste“. Was war geschehen?

Überraschender Wahlausgang

Die „Exklusive“, das war das Ausschließungsrecht bei der Papstwahl, immer wieder angewandt bei einer Papstwahl in den vorausgegangenen Jahrhunderten. Rampolla wäre wohl auch ohne dieses kaiserliche „Veto“ aus Wien nicht gewählt worden, denn er erhielt bei den folgenden Wahlgängen immer weniger Stimmen. Gewählt wurde schließlich im siebenten Wahlgang am 4. August 1903 der bescheidene Patriarch von Venedig, Giuseppe Melchiorre Sarto, der sich in Erinnerung an seine Vorgänger „Pius X.“ nannte.

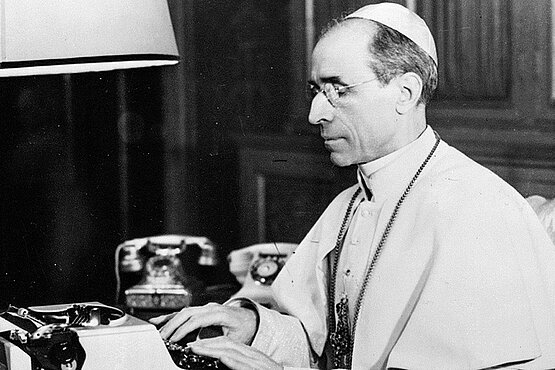

Pius X.

Leben: geboren am 2. Juli 1835 in Riese im damals österreichischen Venetien.

Papst: vom 4. August 1903 bis zum 20. August 1914.

Seelsorge war seine Leidenschaft

Am 2. Juli 1835 in Riese im damals noch österreichischen Venetien geboren, durchlief Sarto alle Stationen eines Seelsorgers, 1884 wurde er schließlich Bischof von Mantua, 1893 Kardinal und Patriarch von Venedig. Dabei blieb er zeit seines Lebens ein leidenschaftlicher Seelsorger. Als äußerst wichtig erschien ihm die Erneuerung des heruntergekommenen Klerus. „Bildung, Disziplin und soziale Lage des Klerus hob er durch Konferenzen, Exerzitien, monatliche ,Selbsteinkehr‘ und einen Priesterverein“, schreiben Seppelt und Schwaiger. Er visitierte gerne und viel – als Bischof und als Patriarch.

Der Erneuerer der Kirche

Letztlich wurde er zu einem großen Reformpapst, denn schon in seiner Inthronisationsenzyklika vom 4. Oktober 1903 nannte er sein Arbeitsprogramm: „alles in Christus zu erneuern“ („instaurare omnia in Christo“). Papst Pius X. reformierte die Kirchenmusik, er liebte den alten gregorianischen Gesang. Auch die Reform des kirchlichen Stundengebets war ihm ein Herzensanliegen.

Er erneuerte und strukturierte auch die damals unzähligen Diözesanseminarien Italiens neu. 1904 kündigte er seinen Plan einer umfassenden Neufassung des Kirchenrechts an, dessen Fertigstellung er nicht mehr erlebte. Auch die Reform der Römischen Kurie nahm er sich vor.

Papst Pius X. regelte weiters die Papstwahl mit neuen Gesetzen. Immer wieder betonte er die Wichtigkeit des Bibelstudiums für die Theologie. 1909 gründete er daher das päpstliche Bibelinstitut in Rom. Und er empfahl den schon vom Konzil von Trient gewünschten öfteren und täglichen Empfang der heiligen Kommunion. Auch das Alter, in dem die Kinder zur ersten heiligen Kommunion zuzulassen sind, wurde auf „ungefähr das siebente Jahr“ festgesetzt, unter Umständen später oder früher.

Die „Modernisten“ und ein „Eid“

Als wirklich tragisch ist seine Haltung im Hinblick auf die Reformkräfte der Kirche zu bezeichnen. Gegen den sogenannten „Modernismus“ ging er mit Härte vor. Unter dem Kampfbegriff „Modernisten“ wurden damals viele verstanden und verdächtigt – gemäßigte wie radikale Reformkräfte. Wer als „Modernist“ denunziert wurde, war innerkirchlich „erledigt“.

Pius X. verfasste 1907 das Dekret „Lamentabili sane exitu“, eine Art neuer „Syllabus“ gegen die Zeit-Irrtümer; in seiner Enzyklika „Pascendi dominici gregis“ bezeichnete er im gleichen Jahr den Modernismus als „Sammelbecken aller Häresien“. 1910 schrieb der Papst allen Theologiestudenten vor Empfang der höheren Weihen und allen in der Seelsorge stehenden Geistlichen die Ablegung eines besonderen Antimodernisteneides vor. Dieser Eid blieb bis 1967 (!) in Kraft.

Reform aber ohne Politik

Gegen die große internationale Politik zeigte der Seelsorge-Papst, der nie kirchlicher Diplomat gewesen war, fast eine Abneigung. Mit der schwierigen Situation der Kirche in Italien, Frankreich, Deutschland, Portugal und Mexiko konnte er daher nicht richtig umgehen. Politik im wahrsten Sinn des Wortes war nicht sein Herzensanliegen.

Am 20. August 1914 starb der Seelsorge-Papst, der in seinem Testament geschrieben hatte:

„Arm bin ich geboren, arm habe ich gelebt, arm will ich sterben.“

(Pius X.)

Letztlich wurde Pius X. durch seine gelungenen Maßnahmen zur Erneuerung der Kirche dennoch einer der großen Reformpäpste der Kirchengeschichte – wenn auch nicht im heutigen Sinn.