Engelkapelle: Gemalte Offenbarung

Herbert Boeckl und die Engelkapelle in Seckau

Zwischen 1952 und 1960 schuf der österreichische Maler ein Werk, das zu den eindrucksvollsten sakralen Kunstwerken des 20. Jahrhunderts zählt. Es ist Ausdruck einer tiefen Auseinandersetzung mit Glauben, Tod, Transformation und persönlicher Sinnsuche in einer krisengeprägten Nachkriegszeit.

Ein ungewöhnlicher Vorschlag zur Schuldentilgung

Die heutige Engelkapelle wurde 1883 als Totenraum für die Mönche errichtet. Da Boeckl 1949 mit dem Schulgeld für seinen Sohn, der das Stiftsgymnasium besuchte, in Verzug war, schlug Abt Benedikt Reetz zur Schuldentilgung vor, die Altarwand der Engelkapelle auszuschmücken.

„Mir ist nun folgende Idee eingefallen, die vielleicht ein Ausweg sein kann. Wir haben hier eine sehr moderne Kapelle eingerichtet, die den Namen Engelkapelle trägt. Die Wände sind leer und rufen nach einem Künstler, der sich hier ein Denkmal setzen könnte. Dürfte ich Herrn Professor einladen, sich die Kapelle einmal anzuschauen und die Frage besprechen, was hier geschehen könnte? Da die Kapelle den Heiligen Engeln geweiht ist, müsste die ganze Malerei auf dieser Linie liegen“, schrieb der Abt an den Künstler.

Die Apokalypse als künstlerisches Leitmotiv der Engelkapelle

Boeckl ging nicht nur auf den Vorschlag des Abtes ein, sondern nahm ihn begeistert als neue Herausforderung an. Durch den Namen der Kapelle war das Programm von Anfang an festgelegt: In keinem anderen Buch der Heiligen Schrift wird den Engeln als Vollstrecker der Aufgabe Gottes eine so zentrale Rolle zuteil wie in der Apokalypse.

Das letzte Buch des neuen Testaments wurde von der Kirche erst spät als biblische Schrift anerkannt und erweckt mit seinen verschlüsselten Prophezeiungen über das göttliche Strafgericht bis zum heutigen Tag immer wieder Angstgefühle bei vielen Gläubigen.

Boeckl setzte sich intensiv mit der Offenbarung des heiligen Johannes auseinander und lernte den Text auswendig, um ihn dann wegzulegen. „Dann muss es von innen wirken – ein inneres Bild soll entstehen“, schrieb er.

Befreiungsschlag Spanienreise

Wie ein Befreiungsschlag wirkte ein Studienaufenthalt in Spanien 1951/52, wo die tiefsten religiösen Gestaltungen der katholischen Kirche zu diesem Thema entstanden sind. Wie zahlreiche Aquarelle belegen, begeisterten Boeckl vor allem die romanischen Wandmalereien und er wurde sich bei seinem Aufenthalt über den Inhalt und den Aufbau des Freskos in seiner Grundform klar.

Als Vorbild dienten jene Fresken, die zum Großteil in das Katalonische Nationalmuseum transferiert worden waren. In ihnen fand Boeckl jene uralte mystische Bilderwelt, die ihm die kraftvolle und ausdrucksstarke Formensprache lieferte, die er so lange gesucht hatte.

Eingedenk des Wunsches des Abtes sollte das apokalyptische Lamm mit seinen sieben Hörnern und sieben Augen im Zentrum der Altarwand stehen. Ein Symbol für Christus und die sieben Geister Gottes. Es wird begleitet von den vier Wesen der Apokalypse: Mensch, Löwe, Stier und Adler.

Während seiner Studienreise experimentierte Boeckl mit Konzeptstudien für die Altarwand und begann noch in Spanien, eine große Collage für die Wand zu kleben.

Die Stirnwand: Apokalyptisches Lamm

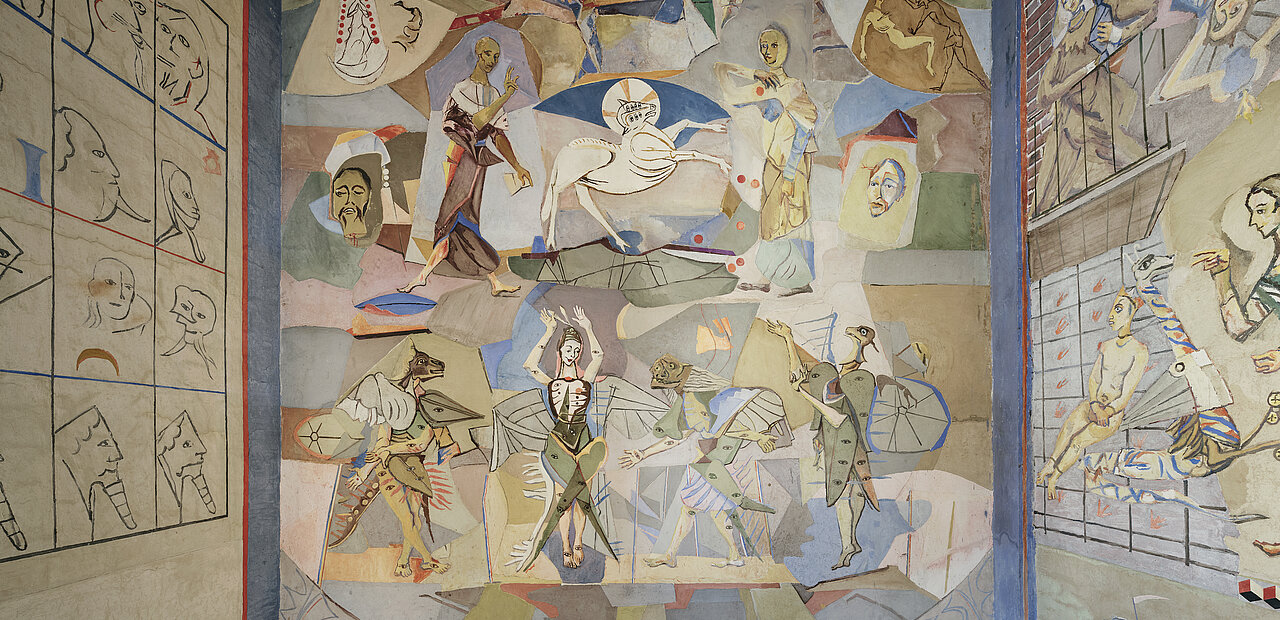

Am 15. September 1952 begann Boeckl mit der Arbeit am monumentalen Fresko und widmete sich zunächst der fast sechs Meter hohen Altarwand. Im Zentrum des Werks steht das springende weiße Lamm – umgeben von den symmetrisch angeordneten Szenen der Offenbarung.

Entgegen seinem ursprünglichen Entwurf verlieh Boeckl dem Lamm eine neue Ausdrucksform: Es erscheint nun als zorniges, aufbegehrendes Tier. Das Vorbild für sein Lamm fand Boeckl in Barcelona in San Clemente de Tahull, da dieses dämonisch anmutende Lamm auch den Texten der Apokalypse entspricht.

Neben dem Lamm steht die mädchenhafte Figur der göttlichen Weisheit, vom Künstler frei in die Apokalypse hineingedichtet. Sie ist im Begriff, sich das letzte der sieben Siegel von der Brust zu reißen und es dem Lamm zuzuwerfen.

Die darunter angeordneten vier apokalyptischen Wesen stehen wie Säulen nebeneinander, in der Mitte der Engel Matthäus, dem der Künstler weibliche Züge gab und der das Porträt seiner Schülerin Louisette Laveran-Stiebar zeigt. Rasend eilt ihr ein Löwe entgegen – ein Selbstporträt Boeckls.

Der Adler trägt die Gesichtszüge eines Hofrats, während der menschengestaltige Stier an Louisettes Vater erinnert. Alle Wesen sind mit federartigen, züngelnden Strahlen umrahmt und mit Augen übersät. Wieder schöpfte Boeckl aus jenem Fundus an Bildern, den er sich auf seiner Spanienreise aus der romanischen Monumentalmalerei angeeignet hatte.

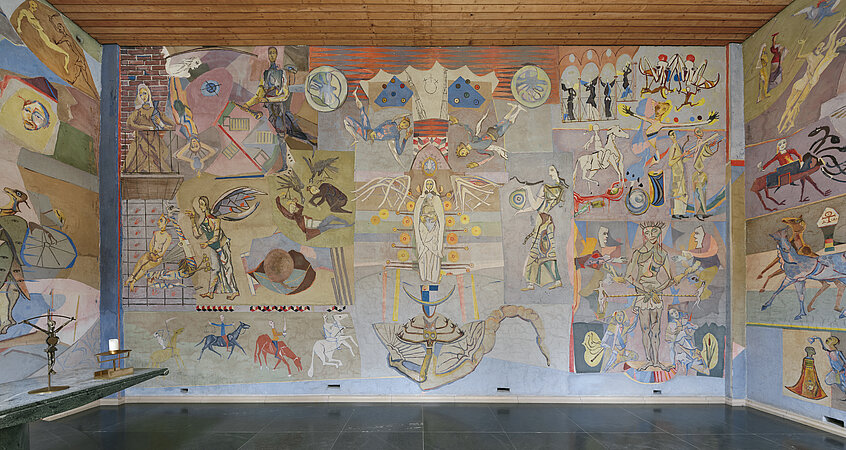

Von der Altarwand aus entfaltet sich der Zyklus im Uhrzeigersinn über die gesamte Kapelle. Die Einzelszenen sind unterschiedlich groß und zeigen verschiedenfarbige Hintergründe, sodass sich der Eindruck eines aus vielen Bildern zusammengesetzten Wandteppichs ergibt.

Theologisch nehmen sie aufeinander Bezug, wobei das Verhältnis von 15 apokalyptischen zu 15 heilsgeschichtlichen Szenen ausgeglichen ist. Als Hauptthema wählte Boeckl das vierte und fünfte Kapitel der Apokalypse.

Die Längswand: Inspiration aus Griechenland

Die Gliederung der Längswand ist einem gänzlich anderen Kompositionsprinzip

unterworfen. Boeckl gliederte die Wand in drei Einheiten, in denen sich bildhaft narrativ Szenen aneinanderreihen. Die Folge kann wie ein Bilderbuch gelesen werden.

Zentrale Figur der Längswand ist die Muttergottes. Beinahe lebensgroß sticht sie durch ihr leuchtendes Weiß hervor und betont so den Mittelpunkt. Sie ist umgeben von orangefarbenen Sonnenrändern und aus ihren Schultern ragen Flügel, die sie als Königin der Engel kennzeichnen. Wie sonst keiner anderen Figur verleiht ihr Boeckl eine starke Körperlichkeit und lebendige Präsenz.

Es gelang dem Künstler, in ihr die verschiedenen Vorstellungen von Weiblichkeit und Mütterlichkeit aus dogmatischer und marianischer Sicht zu vereinen. Sie ist die mütterliche Natur, die, zusammen mit der göttlichen Fülle der Offenbarung, die Unvergänglichkeit des Lebens verkörpert.

Zur Rechten Marias platziert Boeckl die große weibliche Figur des Engels mit dem Mühlstein, ein Sinnbild der Vernichtung. In ihr sind Anklänge kretisch-mykenischer Kunst zu erkennen, Eindrücke, die Boeckl bei einer weiteren Studienreise nach Griechenland begegneten.

Süd- und Fensterwand: Elemente altägyptischer Kunst

Für die Südwand wählte der Künstler vor allem heilsgeschichtliche Szenen. Als den dominierenden „Weltenrichter“ identifiziert Boeckl Christus und gibt ihm als Hinweis auf die Apokalypse die Sichel in die Hand. Mit erhobenem Haupt blickt er auf das Geschehen der gegenüberliegenden Altarwand und stellt so den Bezug zu dieser her.

1959 reiste Boeckl nach Ägypten. Dort beeindruckten ihn altägyptische Grabmalereien wie das Grab Tutanchamuns mit seinen archetypischen Zeichen. Elemente wie das Anch-Symbol als Zeichen des Lebens, Schlangen als Verkörperung von Tod und Wiedergeburt, die Darstellung der Taufe des Kämmerers im Papyrusboot oder eine Mitra-ähnliche Kopfbedeckung über einem Pferdegespann wurden bewusst in die Komposition integriert. Die Schlangen stehen für Heilung, Verwandlung und seelische Reinigung – Konzepte, die Boeckl auch theologisch beschäftigten.

Die Fensterwand mit ihrem hellen Gegenlicht stellte Boeckl vor besondere Herausforderungen: Er reagierte mit reduzierter Farbigkeit, klarer Linienführung und zurückhaltender Komposition. Adam und Eva ziehen das Seil der Schuld, der heilige Rochus erscheint mit seinem Hund als Allegorie von Mitleid und Fürsorge.

Selbst der Bodenbelag aus schwarzem Serpentin und die östliche Längswand mit der Szene des apokalyptischen Reiters wurden sorgfältig in die Gesamtkomposition eingebunden. Boeckl konzipierte die Kapelle als ein Gesamtkunstwerk, bei dem Architektur, Licht und Malerei eine untrennbare Einheit bilden.

Sein Streben nach Vollendung war kompromisslos. Boeckl kämpfte bis zuletzt für seine künstlerischen Vorstellungen – so ist auch das Kruzifix am Altar von ihm modelliert. Die Rezeption seines Werks war zunächst zwiespältig. Erst spät wurde sein Seckauer Freskenzyklus als ein Schlüsselwerk der österreichischen Moderne erkannt und gewürdigt.

Mit der Engelkapelle in Seckau hinterließ Herbert Boeckl ein spirituelles Erbe von europäischem Rang – vergleichbar mit den Kapellen von Matisse in Vence oder Léger in Assy. Der Freskenzyklus ist weit mehr als die Illustration biblischer Visionen: Er ist Ausdruck eines inneren Dialogs zwischen Mensch und Transzendenz, eine Suche nach Erlösung, Ausdruck und Sinn. In einer Zeit des Wiederaufbaus und geistiger Orientierungslosigkeit entstand ein Ort der Kontemplation, der Schönheit und des Glaubens – ein Ort, an dem das stille „Amen“ des Künstlers noch heute nachklingt.